В одной из московских летописей 1405 года упоминается о том, что некие мастера расписывали храм Благовещения Пресвятой Богородицы на дворе великого князя, известный ныне как Благовещенский собор московского кремля. Первым стоит имя уже очень известного в ту пору иконописца Феофана Грека, которого москвичи не без труда переманили из Новгорода, вторым значится имя городецкого старца Прохора, имя третьего иконника встречается в летописи, по-видимому, в первый раз. Это был послушник Андронникова монастыря, и как пишет летопись, чернец лет сорока пяти, выдающегося ума и благообразной наружности с приятными чертами лица и удивительными глазами. Это был Андрей Рублев.

Инок Андрей Рублев

Основные сведения о жизни преподобного Андрея Рублева были собраны в 15-ом веке и записаны со слов современников Рублева знаменитым писателем Иосифом Волоцким. Святой старец стремился оставить нам духовный портрет великого художника, поэтому, собственно, биографических данных в его труде оказалось не так уж и много. О большинстве из них мы знаем лишь по предположениям ученых. Скорее всего, Андрей Рублев родился в знатной московской семье. Об этом говорит его фамилия, которую в те времена, да и значительно позднее, носили лишь привилегированные члены общества. Андрей Рублев получил блестящее образование сначала в Москве, а потом в Константинополе и Болгарии, куда за неимением собственных школ и университетов часто отправлялись на учебу те, кто имел желание и средства преумножить свои знания. В балканских мастерских, на Святой Земле и на Афоне тогда писалось довольно много икон по русским заказам и наши иконописцы были вынуждены проводить в дали от дома целые десятилетия.

Иконописец за работой

В 14-ом веке греческую богословскую мысль полностью занимали споры, которые разгорелись между архиепископом Салунским Григорием Паломой и ученым калабрийским монахом Варлаамом о фаворском свете. Святой Григорий учил, что свет преображения, который видели ученики спасителя на горе Фавор это божественная сила благодати, через которую каждый человек способен соединиться с Богом. Для чистых сердцем Бог, недоступный в своей сущности, открывает себя через несотворенные энергии обращенные к миру, через которые каждый человек может наполниться этим фаворским светом и путь к личному преображению, к этому фаворскому свету открывало учение афонских монахов, которому принадлежал и сам Григорий, о непрестанной сокровенной молитве и о борьбе с самим собой. Их называли исихастами, то есть молчальниками. Рублев принимает их учение и с этого момента для Андрея главной целью его жизни становится увидеть хотя бы отблеск этих фаворских лучей.

Вернувшись домой, Рублев покидает мир и становится иноком подмосковного Спасо-Андронникова монастыря. Вдали от придворной суеты у здешнего игумена часто встречаются ученики преподобного Сергия. Писатели, художники, ученые княжьи люди. Они спорят о том, какой будет Москва, когда окончательно окрепнет и сбросит со своих плеч татарское бремя и говорят о русском идеале, о Святой Руси – стране, в которой будут царствовать законы самопожертвования и любви. Эти идеи Андрею Рублеву предстоит зримо воплотить, а пока он совершенствуется духовно, поскольку без духовной зрелости избранная им профессия теряет смысл.

Спасо-Андронников монастырь

Искусство художника во времена Андрея Рублева ценилось древнерусским обществом неимоверно высоко. Попасть в дружину иконников без преувеличения сложнее, чем в наше время в отряд космонавтов. Иконописца знали в лицо. Им не мог стать человек безнравственный или пьющий. Законом запрещалось заниматься святым ремеслом убийцам, сквернословам, заносчивым, драчливым и нечестным людям. Позднее эти незыблемые правила стали постановлениями знаменитого стоглава, на этом же соборе русской православной церкви в 1551 году творчество Андрея Рублева было буквально канонизировано и его работы были включены в общий образец наравне с греческими живописцами.

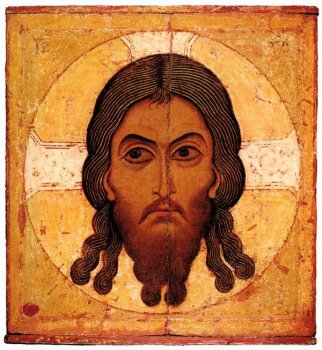

По традиции, первой самостоятельно написанной иконой каждого живописца должен быть нерукотворный Спас. По преданию, во времена Спасителя жил в Малазийском городе Едесса князь Авгарь, зная, что иудеи ищут смерти Иисуса он отправил ко Христу послание с приглашением укрыться в своем княжестве. Господь поблагодарил благочестивого князя, но остался в Иудее, тогда Авгарь попросил своего лучшего художника написать портрет великого учителя. Мастер неотступно следовал за Христом и его учениками, но как ни старался не мог нарисовать Божественного лика. Видя, с каким рвением Едесский живописец выполняет свою работу Спаситель сжалился над ним, он велел подать кувшин с водой и вымыл лицо, а когда он опустил руки с полотенцем все увидели, что на ткани чудесным образом отобразился лик Господа. Так появилась на свет первая в мире икона. Эта святыня, исчезнувшая при разграблении крестоносцами Константинополя в 1204 году, стала воплощаться в работах сотен иконописцев.

Спас Нерукотворный

Надо сказать, что значит для христианина икона. В ветхом завете есть прямое запрещение изображать Бога и это понятно. Бога не видел никто и никогда, и изобразить его, значит обязательно ошибиться, значит исказить его образ. Поэтому никто не может нарисовать, то, что непостижимо ни уму, ни воображению человека. Именно поэтому непостижимый, невидимый, бесконечный и недоступный Создатель рождается на земле и сам становится человеком. В образе Иисуса Христа люди смогли увидеть своего Творца и Спасителя, а образ изначально значит по-гречески икона. Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом, не уставали повторять афонские исихасты. Именно икона Бога учила людей каким должен стать настоящий человек.

К сожалению, мы не видели Спаса, письма бывшего государева мастера московского Рублева, но можем предполагать, какой это был шедевр русского искусства, глядя на образ Спасителя, написанный преподобным Андреем для главного собора Звенигородского Савина-Сторожевского монастыря. На этой иконе впервые в мировой истории христианства зрители могли прочитать, наверное, самую важную фразу евангелия - да любите друг друга.

Помимо росписи Благовещенского собора всего только два события в жизни Андрея Рублева находят отражение в летописи. Первое из них записано под 1408 годом - это работа над фресками главного в те годы русского собора Успения Пресвятой Богородицы во Владимире, которую необходимо было обновить к приезду из Византии и вступления на престол нового митрополита Фотия. Здесь, во Владимире-на-Клязьме, судьба впервые сводит Андрея Рублева с другим великим иконописцем – Даниилом Черным. Неразрывная дружба свяжет их на всю оставшуюся жизнь и это был не просто творческий союз двух известных иконников, их связывало особое духовное единение. По свидетельству Иосифа Волоцкого это были чудные старцы, в свободное от работы время Даниил с Андреем садились рядом, молча созерцали лики на иконах, наполняясь от этого божественной радостью и светом.

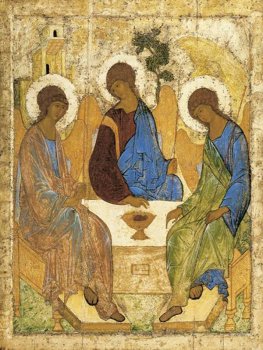

Второй раз мы встречаем упоминание об удивительных друзьях в 1422 году, тогда церковь причислила к лику святых игумена Земли Русской преподобного Сергия. Тогда же началось строительство нового Троицкого каменного собора в Лавре. Построили быстро, почти за два года. Преемник Сергия игумен Никон торопится договориться о росписи храма. Он был уже стар и хотел довести начатое им дело до конца. Летописи сообщают: "Чудные добродетельные старцы и иконописцы Даниил Черный и Андрей Рублев настоятелем обители умолением быши приехать на роспись собора". К тому времени почтенные иконописцы уже только руководили дружиной, но главную храмовую икону настоятель просит написать Андрея Рублева лично. Мудрый старец знал чего просит и не ошибся в выборе. На росписях собора Рублев создает Троицу.

Троица Андрея Рублева

На Радонежской горе Маковец старый Андрей Рублев пишет икону, о которой веками мечтали христианские мыслители и богословы. Это была настоящая революция в мировой иконописи. Впервые человеку удалось сделать зримой непостижимую, недоступную нашему разуму, тайну триединого Бога. Три ипостаси Бога, три ангела, явившиеся некогда патриарху Аврааму на иконе Рублева стали одни. Как добился этого великий мастер, возможно жизненный опыт и мудрость вдохновили гения. Возможно, что ключ к написанию Троицы вручил Андрею сам Господь. Но так или иначе Рублеву удалось изобразить мир таким, каким его создал творец. Мир в котором царит любовь, справедливость, красота и готовность в любую секунду пожертвовать собою за други своя.

Трудно было найти лучший способ почтить память преподобного Сергия, который так любил повторять: "Воззрением на Святую Троицу побеждайте ненавистную рознь мира сего". Его учение сумел воплотить на иконе уже его современник. Для того, чтобы понять непостижимую тайну божественного единства и сделать ее доступной для нашего восприятия Андрею Рублеву было необходимо только одно качество. Он должен был быть святым. Соборный старец Андрей отошел ко Господу 11 февраля 1430 года. Даниил Черный пережил своего друга ненадолго. Предание о его кончине сохранил святой Иосиф Волоцкий. Когда Даниил уже отходил ко Господу у его смертного одра собрались монахи, которым он сказал, что видел одно видение. Ему явился преподобный Андрей Рублев, который в радости призывал его.

Публикация была создана на основе телепрограммы «Православная энциклопедия»

admin

admin

Утверждено

Утверждено

О проекте

О проекте

Комментарии

Спор Третьяковской галереи с Русской православной церковью начался с того, что представители патриархии попросили разрешения использовать икону кисти Андрея Рублева для проведения праздничного богослужения в Троице-Сергиевой лавре в день Троицы — 7 июня 2009 года. Собравшись на экспертный совет с участием искусствоведов и реставраторов, сотрудники галереи решили икону не отдавать, ссылаясь на то, что при транспортировке она погибнет. Дело в том, что древние иконы требуют особых условий содержания — специального температурного и влажностного режима. Для вывоза икон из музейных хранилищ принято использовать специальные капсулы, или киоты, однако завод "Полиметалл", к которому руководство Третьяковки обратилось за консультацией (он уже делал киоты для икон Донской и Владимирской Богоматери), не дал галерее гарантий, что и заключенная в капсулу икона не пострадает. "По оценкам реставраторов, состояние иконы критическое",— сообщил "Ъ" старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Третьяковки Левон Нерсесян. По его словам, раз в год икону Рублева на руках переносят из галереи в домовый храм святителя Николая в Толмачах. "Это опасно, но не смертельно. Лавра — практически смертельно",— пояснил сотрудник галереи. "Всем, посещавшим Троице-Сергиеву лавру, известно, какой чудовищный климат в соборе,— поддерживает коллег Лев Лившиц, заведующий отделом древнерусского искусства Государственного института искусствознания Министерства культуры.— Иконостас Андрея Рублева стоит там весь черный. Для "Троицы" даже три дня пребывания в таком климате могут оказаться губительными". В Третьяковке напоминают, что именно их галерее удалось найти компромисс с церковью по вопросу использования икон в богослужебных целях. В 1999 году при музее открылась домовая церковь, а ее причт во главе с отцом Николаем (Соколовым) и церковным хором одновременно вошел в научный штат музея. Церковь оснащена установками музейного климата и, когда нет служб, функционирует как выставочный зал.

Администрация РПЦ убеждена, что галерейщики лукавят. "Владимирская икона Божьей Матери несколько раз вывозилась из Третьяковской галереи, хотя и считалась крайне хрупкой,— говорит пресс-секретарь Московского патриархата отец Владимир Вигилянский.— А между тем когда-то хранительница уверяла меня, что икону нельзя перемещать со стенки на стенку". В РПЦ напоминают, что в октябре 1993 года эта икона переносилась в Богоявленский собор и перед ней совершалась молитва о спасении России.

Более того, церковь восприняла демарш Третьяковки как антиправославный поступок. "Это удивительная принципиальность,— считает отец Владимир Вигилянский.— Где были все эти люди и их учителя, когда церкви разграблялись, а иконами топили печи. Столь агрессивное противление нашей просьбе аморально". В РПЦ убеждены, что щепетильность музейщиков — это сугубое проявление собственничества. По мнению отца Вигилянского, Третьяковка считает себя монопольным распорядителем иконы, забывая, что в первую очередь это не предмет искусства, а православная святыня, предназначенная для отправления молитв: "Даже в советские времена не отрицалась богослужебная функция иконы. А музейщики и галерейщики не считаются с этой сакральной функцией". Между тем Лев Лившиц напоминает: ""Троица" не чудотворная икона. Главным памятником русской культуры ее сделали музейщики в 1904 году — красота ее открылась после реставрации. Так что можно сказать, чудотворной "Троицу" сделала не церковь, а миряне-реставраторы".

Конфликт между галереей и церковью уже вышел на правительственный уровень. Так, патриарх Алексий II призвал "встать на сторону православия" министра культуры Александра Авдеева. Однако министр пока воздерживается и от ответа, и от публичных комментариев. По словам его окружения, господин Авдеев оказался в крайне щекотливой ситуации. "В нем борются аргументы министра культуры, который по должности должен встать на защиту галереи, и верующего человека, который понимает, что иконы должны быть доступны для молитв",— рассказали "Ъ" в Минкульте. Между тем сотрудник галереи Левон Нерсесян заверил "Ъ", что "Третьяковке уже дали понять — несмотря на отсутствие официальных заявлений, вынос иконы — вопрос уже решенный". "Никакого окончательного решения по этому поводу пока что не принято. Я убеждена, что мы не имеем права просто отказываться от переговоров с церковью",— заявила "Ъ" Екатерина Селезнева, главный хранитель и заместитель генерального директора по учету и реставрации Третьяковской галереи. Однако господин Нерсесян в знак протеста против позиции руководства приступил к сбору подписей в своем интернет-дневнике за спасение "Троицы" от РПЦ.

В Третьяковской галерее не скрывают, что боятся прецедента, когда экспонаты галереи станут выдаваться РПЦ по первому требованию патриархата. "Внятной мотивации, почему икона потребовалась для службы именно в следующем году, нет, ведь нет никакой даты или юбилея. Означает ли это, что отныне икону собираются перевозить в монастырь ежегодно",— размышляет и господин Лившиц. "Нам дали понять, что если мы откажемся выдавать икону на богослужение, РПЦ вообще ее у нас отберет",— признается господин Нерсесян. Речь, по мнению искусствоведов, идет о попытке реституции, то есть возвращении икон храмам, что означает их полную потерю. "В правление Дмитрия Медведева сложилась очень тревожная ситуация,— считает господин Лившиц.— По приказу президента патриархии были переданы древние — времен Бориса Годунова и Федора Романова — мощевики, бывшие неотъемлемой частью богослужений, в том числе и с участием патриарха. Где они теперь, никто не знает. И где гарантии, что та же участь не постигнет "Троицу" — что после истечения оговоренных трех дней не последует приказ президента о передаче иконы церкви?"

Напомним, что процесс начался раньше. 19 ноября 2007 года Владимир Путин передал Русской православной церкви одну из самых знаменитых христианских реликвий, хранящихся в Музеях Кремля,— ризу Господню. Несколько позже, в декабре, патриарх Алексий II сообщил на епархиальном собрании московского духовенства, что этим актом дело не ограничится. По его словам, "мощевики, святыни, находившиеся до сего времени в запасниках Музеев Московского Кремля, будут переданы Русской православной церкви", и это опять должно произойти по распоряжению президента. Так, на прошедшем летом Архиерейском соборе предлагалось среди прочего "активизировать диалог с государственными учреждениями о возвращении церкви из музейных собраний икон, богослужебных предметов и облачений".

В пресс-службе РПЦ "Ъ" заверили в том, что "церковь крайне деликатно относится к противоречиям между интересами собственными и интересами музеев, в собственности которых в силу истории оказалось православное наследие". Впрочем, истинную позицию РПЦ отец Владимир Вигилянский сформулировал предельно открыто: "В галерее должны понимать, что их поставили в положение хранителей краденого и по любому законодательству за хранение краденого придется отвечать".

Юлия Ъ-Таратута, Милена Ъ-Орлова, Ирина Ъ-Кулик, Татьяна Ъ-КузнецоваГазета «Коммерсантъ» № 212(4029) от 21.11.2008