В 2003 году исполняется 300 лет не только Северной Пальмире - городу Санкт-Петербургу, но также первой регулярной воинской части, созданной А.Д. Меншиковым из разрозненных подразделений, от которой начинается летоисчисление рязанских полков. В дальнейшем они принимали участие во множестве сражений и покрыли себя неувядаемой славой. Сегодня мы расскажем о знаках, существовавших в этих полках во времена Российской империи, достойное место среди которых занимали и изображения рязанского герба.

В 2003 году исполняется 300 лет не только Северной Пальмире - городу Санкт-Петербургу, но также первой регулярной воинской части, созданной А.Д. Меншиковым из разрозненных подразделений, от которой начинается летоисчисление рязанских полков. В дальнейшем они принимали участие во множестве сражений и покрыли себя неувядаемой славой. Сегодня мы расскажем о знаках, существовавших в этих полках во времена Российской империи, достойное место среди которых занимали и изображения рязанского герба.

Военное столкновение России со Швецией, названное позже Северной войной, привело не только к реорганизации русской армии на шведский манер, но и к появлению на ротных знаменах и воинской амуниции русских полков территориальной символики - гербов древних русских княжеств и земель. Для российской геральдики это событие имело огромное значение, так как ввело в общественный оборот символические знаки титульных территорий, употреблявшиеся до этого только в царском обиходе для обозначения титулов монарха на его печатях, указах, жалованных грамотах и т.п. Прежде все русские полки назывались по именам их шефов или полковников, что приводило иногда к путанице в военном делопроизводстве из-за частой смены полковых командиров. Знамена для этих полков (ротные) составлялись «как господин ротмистр укажет», и их символика была довольно произвольной. С 1708 г. все полки полевой пехоты, по примеру устройства шведской армии, стали именоваться по названиям российских провинций (бывших княжеств и царств), в которых они формировались, дислоцировались или откуда в них поступало пополнение и снабжение. Скоро территориальные названия стали давать и кавалерийским (драгунским) полкам. Начиная с 1712 г. все полковые и ротные знамена стали строиться по единому образцу в Оружейной палате и оттуда направляться в части. Все полковые знамена изготавливались белыми, с золотым «вензелевым именем» Петра I под короной и в окружении пальмовых ветвей - они хранились в 1-й роте. Прочие роты имели цветные знамена, на которых изображался герб той или иной провинции, по имени которой назывался полк. Ротные знамена рязанских пехотного и драгунского полков были «желтыя, с золотым изображеним, в верхнем углу, у древка, Русскаго Князя, с обнаженным мечом в правой руке». Аналогичные рельефные гербовые изображения помещались на головных уборах пехоты, на патронных лядунках, на гренадных и патронных сумах.

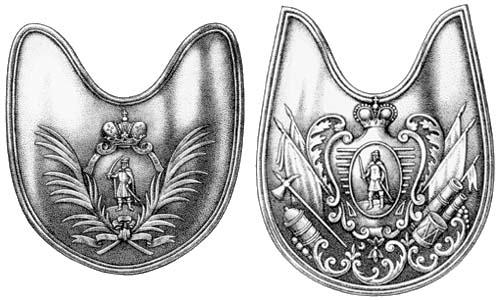

У тех же шведов Петр I позаимствовал и систему офицерских знаков различия. Есть все основания полагать, что в его царствование у офицеров армейских пехотных полков они несли изображения провинциальных и городских гербов, которые помещались на ротных знаменах. Такие знаки представляли собой шейные медальоны подковообразной формы с закругленными концами, изготовленные из серебра с золочением отдельных деталей или всего знака (у штаб-офицеров). Самое раннее известное изображение такого знака имеется на портрете Г.И. Давыдова, хранящемся в Тверской картинной галерее. С 1726 г. он был командиром Сибирского пехотного полка, поэтому в центре медальона помещено изображение Сибирского герба (герба Сибирского царства). Согласно существовавшему тогда правилу знак штаб-офицера отличался изображением скрещенных пальмовых ветвей под короной (как на главном полковом знамени), между которыми и располагался провинциальный герб. Подобных изображений офицерских знаков Рязанского пехотного полка (или самих знаков) до нас не дошло, но можно предположить соответствующую реконструкцию (рис. 1).

8 марта 1730 г. Правительствующий Сенат утвердил представленный генералом графом Б.Х. Минихом новый «знаменный» гербовник, содержавший более 80 изображений для полевых, гарнизонных и ландмилицких полков. Все включенные в него гербы имели овальный щит, помещенный в центре картуша единообразной формы. Картуши отличались друг от друга только венчающими их коронами (императорскими, царскими, княжескими, земельными), символизирующими исторический статус той или иной территории. Согласно новым мундирным штатам, изданным в 1731 г., пехотным офицерам предписывалось «знаки иметь серебряные с полковыми гербами, Штаб-Офицерам все золоченые, а Обер-Офицерам токмо гербы золотить». Такие знаки просуществовали в русской армии до 1762 г. Форму и внешний вид офицерских знаков Рязанского пехотного полка можно уверенно восстановить по знакам других частей - они различались только полковыми гербами и мастерством изготавливавших их ювелиров (рис. 2).

При Екатерине II употребление провинциальных и городских гербов на военных и вообще на форменных предметах получило наибольшее распространение. Утвержденное в 1763 г. императрицей «Положение Штаб и Обер-офицерским строевым вещам в пехотных полках» предписывало иметь знаки для обер- и штаб-офицеров единого образца, но у последних они золотились полностью. Серебряный обер-офицерский знак с вызолоченным гербом стоил, например, 12 рублей. Строить знаки и поправлять на них позолоту офицеры должны были за свой счет. При переводе в другую часть офицер оставлял свой знак в полку, а новый получал на месте бесплатно. Полного единообразия знаков между разными полками в этот период уже не существовало, но все они сохраняли традиционную подковообразную форму с закругленными или острыми концами. Время сохранило для нас внешний вид офицерского знака Рязанского пехотного полка на портрете барона Ф. фон Розена писанного М. Клаусом в 1771 г. Сейчас этот портрет хранится в собрании Государственного Русского Музея в Санкт-Петербурге. Подковообразный, с рельефным ободком знак полностью вызолочен, а в центре его помещена объемная накладка в виде фигурного картуша в стиле рококо с изображением рязанского герба (рис. 3).

В 1775 г. последовал Высочайший указ, предписывающий оставить изображения полковых гербов только на знаменах и печатях, заменив их на прочих армейских предметах государственным гербом или императорским вензелем. Немного позже, с 1777 г. гербы стали жаловаться непосредственно городам вновь образуемых наместничеств для употребления их «во всех городовых делах». Таким образом, территориальная символика перешла из преимущественно военной в гражданскую сферу. После реформ Павла I (1796-1797 гг.) территориальные и городские гербы окончательно вышли из официального армейского обихода более чем на столетие. (Есть сведения, что офицерские шейные знаки в Рязанских полках употреблялись по торжественным случаям вплоть до 1848 г.)

Вновь они появляются на некоторых офицерских нагрудных знаках лишь в начале XX в. В середине XIX столетия отмечены отдельные случаи употребления полковой символики на жетонах, которые носились офицерами на цепочке на пуговице мундира. Но это было как бы неофициальное ее употребление. Первые полноценные нагрудные знаки были лишены какой-либо связи с территориальной символикой, а воспроизводили государственную символику, императорские вензеля, почетные венки, военную наградную атрибутику, памятные даты и т.п. Образцом для многих подобных знаков стали наградные кресты, которыми жаловались за боевые заслуги особо отличившиеся офицеры.

Самым первым нагрудным знаком принято считать вензель Александра I в обрамлении золотого лаврового венка под императорской короной. Он был пожалован в 1827 г. императором Николаем I целой воинской части - 1-ым гренадерским ротам лейб-гвардии Преображенского и Семеновского полков за мужество, стойкость и верность во время событий 14 декабря 1825 г.

Массовое создание нагрудных знаков в российской армии началось в преддверии 300-летия дома Романовых с 1907 г. Подобные знаки дозволялось учреждать для полков, история которых насчитывала не менее 100 лет. Первоначально это был юбилейный знак, установленный только для офицеров, числившихся в части на день юбилея, и делался он из благородных металлов с применением цветных эмалей. С 1909 г. подобные знаки, выполненные из более дешевых материалов, стали постоянными и для всех чинов части. Знаки воспринимались офицерами и солдатами как символы боевого братства, принадлежности к полку. Проект знака обычно вырабатывался в части, и нередко его автором был офицер этого же полка. Затем проект подавался «по команде» на Высочайшее утверждение. В начале XX в. свои отличительные знаки обрели и рязанские полки.

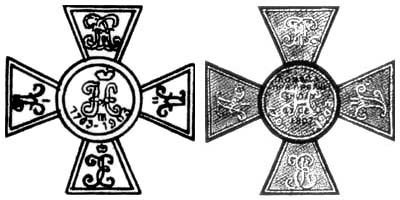

20 декабря 1909 г. был утвержден знак 69 пехотного Рязанского генерал-фельдмаршала князя Александра Голицына полка в память о столетнем юбилее (29 ноября 1896 г.). По форме и размеру он воспроизводил золотой наградной крест, учрежденный в память о сражении при Прейсиш-Эйлау 27 января 1807 г., в котором особо отличился и понес самые жестокие потери Рязанский полк. Сражение произошло между русскими и французскими войсками. До этого дня Наполеон одерживал над коалицией одну победу за другой. Но бой при Прейсиш-Эйлау не принес французам очередной победы и продемонстрировал беспримерную стойкость русских войск. По признанию Наполеона, это было «не сражение, а резня». Обе стороны приписали себе победу, и Александр I, получив реляцию от генерала Беннигсена, написал ему: «На Вашу долю выпала слава победить того, кто еще никогда не был побежден». Крест в честь этого события был учрежден 31 августа 1807 г., и все офицеры, участвовавшие а сражении, которые были представлены к награждению орденами Св. Георгия и Св. Владимира, но не были им награждены, получили золотой Прейсиш-Эйлаусский крест на Георгиевской ленте.

По образцу этого креста и был учрежден полковой знак в память о заслугах предшественников. На его концах нанесены вензеля императоров Петра I, Елизаветы Петровны, Александра I и Александра II. В центральной розетке помещен вензель императора Николая II, под которым стоят юбилейные даты «1703-1903» (рис. 4).

В собрании Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге хранится бронзовый позолоченный крест, где под вензелем Николая II отчетливо читаются слова, бывшие на наградных крестах: «Победа при Прейш-Ейлау 27 ген. 1807 г.». Диаметр знака - 37 мм.

Форму Прейсиш-Эйлауского креста для своих полковых знаков избрали и другие части, предшественники которых отличились в этом памятном сражении: Лейб-гвардии Павловский полк, Лейб-гвардии кирасирский Его Величества полк, 9 драгунский Казанский полк, 1 уланский Санкт-Петербургский полк, 5 уланский Литовский полк, 11 гусарский Изюмский полк, 14 гусарский Митавский полк. Одного взгляда на эти знаки было достаточно, чтобы узнать наследников былой славы, которых породила совместно пролитая их предшественниками кровь.

Недавно рязанский историк и краевед Л.В. Димперан обнаружил жетон 69 пехотного рязанского полка, изготовленный к его юбилею и пока нигде не описанный. Жетон сделан из бронзы и представляет собой рельефное изображение полкового герба образца 1730 г.

На оборотной стороне поверх рельефного изображения двух скрещенных знамен и лавровых ветвей, соединенных лентой, помещены два овальных медальона с вензелями императоров Петра I и Николая II под коронами. Между медальонами помещены юбилейные даты: «1703-1903». На развевающихся концах ленты надписи: «69 пех.» и «Рязань». Размеры жетона 40 мм на 25 мм. (Рис. 5).

С 1892 г. не территории Рязанской губернии в составе 35-ой пехотной дивизии 17-го армейского корпуса дислоцировались 137 пехотный Нежинский Ее Императорского Величества великой княгини Марии Павловны полк, 138 пехотный Болховский, 139 пехотный Моршанский и 140 пехотный Зарайский полки и 35 артиллерийская бригада. Почти все они простояли здесь до 1914 года и комплектовались в основном из рязанских новобранцев. Многие рязанцы в их составе участвовали в боевых действиях во время русско-японской и Первой Мировой войн.

Непосредственно в Рязани размещались 137 пехотный Нежинский и 138 пехотный Болховский полки, а также 35 артиллерийская бригада. 139 пехотный Моршанский полк был расквартирован в Егорьевске, а 140 пехотный Зарайский полк – в Скопине.

22 августа 1910 г. в память 100-летнего юбилея (20 августа 1898 г.) был утвержден знак 140 пехотного Зарайского полка. Он имел форму светло-бронзового (С.П. Андоленко, русский офицер, ставший впоследствии генералом французской армии и составивший наиболее полный сборник рисунков и описаний полковых значков Русской армии, пишет - золотого) двуглавого орла времен императора Павла I. На концах его крыльев в овальных медальонах помещены золотые вензеля императоров Павла I и Николая II. Поверх орла наложен белой эмали Мальтийский крест (Павел I был Гроссмейстером Мальтийского ордена, и во времена его царствования изображение Мальтийского креста было включено в Государственный герб Российской империи). На нижней части крыльев орла, под перекрестием, помещены юбилейные даты: «1798» и «1898». Точные размеры знака неизвестны (Рис. 6).

22 августа 1910 г. в память 100-летнего юбилея (20 августа 1898 г.) был утвержден знак 140 пехотного Зарайского полка. Он имел форму светло-бронзового (С.П. Андоленко, русский офицер, ставший впоследствии генералом французской армии и составивший наиболее полный сборник рисунков и описаний полковых значков Русской армии, пишет - золотого) двуглавого орла времен императора Павла I. На концах его крыльев в овальных медальонах помещены золотые вензеля императоров Павла I и Николая II. Поверх орла наложен белой эмали Мальтийский крест (Павел I был Гроссмейстером Мальтийского ордена, и во времена его царствования изображение Мальтийского креста было включено в Государственный герб Российской империи). На нижней части крыльев орла, под перекрестием, помещены юбилейные даты: «1798» и «1898». Точные размеры знака неизвестны (Рис. 6).

1 декабря 1910 г. в память 200-летнего юбилея (6 декабря 1903) утвержден знак 138 пехотного Болховского полка, дислоцировавшегося в Рязани с 1892 по 1914 г. Знамя полка и сейчас хранится в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике (Рязанском Кремле). Полковой знак имеет форму серебряного оксидированного орла с золотой лентой в когтях. На ленте надпись и юбилейные даты: «1703 пех. Болховский п. 1903». На груди орла серебряный вензель императора Петра I и золотой – Николая II, а под ними римская цифра «СС» (200). Знак увенчан золотой императорской короной с ниспадающей голубой (Андреевской) эмалевой лентой. Высота знака - 47 мм, ширина - 28 мм (рис.7).

22 июня 1911 г. был утвержден знак 1 батареи 35 артиллерийской бригады. Незадолго до этого в 1910 г. эта батарея была переименована в 1 батарею 17 Мортирного дивизиона и на знаке отражены эти перемены. Он представляет собой изображение двух скрещенных пушек, на которые наложены вензеля императоров Александра I и Николая I и прямоугольная дощечка с надписью: «1 батарея». Под нею помещена римская цифра «С» (100), внутри которой одна поверх другой последовательные номера бригады и дивизиона, т.е. «17 М», на «35». Знак обрамлен овальной георгиевской лентой, на которой отмечены юбилейные даты: «1805» и «1905». Вверху лента увенчана императорской короной. Точные размеры знака неизвестны (Рис. 8).

29 января 1911 г. в память 200-летнего юбилея (25 июня 1900 года) был утвержден знак 139 пехотного Моршанского полка (С.П. Андоленко указывает иную дату утверждения знака - 30 августа 1911 г.). Знак представляет собой золотой крест, покрытый белой эмалью (у С.П. Андоленко крест назван серебряным), с надписями на вертикальных концах: «139» (вверху) и «п.М.п.» (внизу). На середину креста наложен черный двуглавый орел с белым щитком на груди. На щитке дата «1700», т.е. год основания Воронежского полка, от которого ведет свою родословную 139 пехотный Моршанский полк. Диаметр знака – 39 мм. (Рис. 9).

29 января 1911 г. в память 200-летнего юбилея (25 июня 1900 года) был утвержден знак 139 пехотного Моршанского полка (С.П. Андоленко указывает иную дату утверждения знака - 30 августа 1911 г.). Знак представляет собой золотой крест, покрытый белой эмалью (у С.П. Андоленко крест назван серебряным), с надписями на вертикальных концах: «139» (вверху) и «п.М.п.» (внизу). На середину креста наложен черный двуглавый орел с белым щитком на груди. На щитке дата «1700», т.е. год основания Воронежского полка, от которого ведет свою родословную 139 пехотный Моршанский полк. Диаметр знака – 39 мм. (Рис. 9).

11 февраля 1912 г. в память 100-летнего юбилея был учрежден знак 137 Нежинского Ее Императорского Величества великой княгини Марии Павловны полка. Он представляет собой четырехконечный крест с уширенными раздвоенными концами, залитый красной эмалью с белым ободком по краю (из-за формы креста С.П. Андоленко в своей книге называет его Мальтийским). В центре креста в золотом венке из лавровой и дубовой ветвей, на синем поле вензеля императоров Павла I и Николая II, расположенные один над другим. На месте соединения ветвей внизу, в красном ромбике, цифра «100», а вверху - золотая императорская корона. На горизонтальных концах креста юбилейные даты: «1796-1896», а на вертикальных - номер полка - 137 и вензель великой княгини Марии Павловны - шефа полка. Диаметр знака - 40 мм. (Рис. 10).

11 февраля 1912 г. в память 100-летнего юбилея был учрежден знак 137 Нежинского Ее Императорского Величества великой княгини Марии Павловны полка. Он представляет собой четырехконечный крест с уширенными раздвоенными концами, залитый красной эмалью с белым ободком по краю (из-за формы креста С.П. Андоленко в своей книге называет его Мальтийским). В центре креста в золотом венке из лавровой и дубовой ветвей, на синем поле вензеля императоров Павла I и Николая II, расположенные один над другим. На месте соединения ветвей внизу, в красном ромбике, цифра «100», а вверху - золотая императорская корона. На горизонтальных концах креста юбилейные даты: «1796-1896», а на вертикальных - номер полка - 137 и вензель великой княгини Марии Павловны - шефа полка. Диаметр знака - 40 мм. (Рис. 10).

22 января 1912 г. утвержден знак 70 пехотного Ряжского полка. Он представляет собой изображение белого эмалевого Георгиевского креста, на который наложен золотой лавровый венок, окружающий золотые вензеля императрицы Екатерины II и императора Александра II под золотой императорской короной, из которой ниспадает красная (Александровская) эмалевая лента с юбилейными датами «1763-1863». Под вензелями помещены скрещенные Георгиевские серебряные трубы с лентами, которыми полк был награжден «За переправу через Дунай у Галаца 10 июня 1877 г.». Изображение знака известно только по рисунку С.П. Андоленко. Точные размеры знака неизвестны (рис. 11).

22 января 1912 г. утвержден знак 70 пехотного Ряжского полка. Он представляет собой изображение белого эмалевого Георгиевского креста, на который наложен золотой лавровый венок, окружающий золотые вензеля императрицы Екатерины II и императора Александра II под золотой императорской короной, из которой ниспадает красная (Александровская) эмалевая лента с юбилейными датами «1763-1863». Под вензелями помещены скрещенные Георгиевские серебряные трубы с лентами, которыми полк был награжден «За переправу через Дунай у Галаца 10 июня 1877 г.». Изображение знака известно только по рисунку С.П. Андоленко. Точные размеры знака неизвестны (рис. 11).

15 декабря 1763 г. в Рязани была сформирована Рязанская штатная губернская рота (в это время Рязань, а точнее – Переяславль-Рязанский еще входил в состав Московской губернии). В 1811 г. рота поступила на формирование Рязанского внутреннего губернского полубатальона. В его же состав вошел и 77 Рязанский резервный пехотный батальон. В дальнейшем, как пишет С.П. Андоленко, на основе Рязанского губернского батальона была создана воинская часть, позже получившая наименование 11 Финляндского стрелкового полка. Замечательно, что не только год формирования Рязанского губернского батальона (1811) стал точкой отсчета для полка, но и то, что в основу изобразительной символики его юбилейного значка лег герб Рязанской губернии. Учреждением полкового знака 15 апреля 1911 г. был отмечен столетний юбилей полка (27 мая 1911 г.).

Он представляет собой малиновый эмалевый крест с золотым ободком, на концах которого изображены вензеля императоров Александра I и Николая II, и юбилейные даты «1811-1911». В центре знака в белой эмалевой розетке, обрамленной золотым лавровым венком - Рязанский герб. Фигура Князя на нем дана в версии герба Рязанской губернии (1856 г.), а под ее ногами изображена зеленая земля, как это было на старых рязанских эмблемах и гербах в XVII - начале XVIII в. Диаметр знака - 42 мм (рис. 12).

Он представляет собой малиновый эмалевый крест с золотым ободком, на концах которого изображены вензеля императоров Александра I и Николая II, и юбилейные даты «1811-1911». В центре знака в белой эмалевой розетке, обрамленной золотым лавровым венком - Рязанский герб. Фигура Князя на нем дана в версии герба Рязанской губернии (1856 г.), а под ее ногами изображена зеленая земля, как это было на старых рязанских эмблемах и гербах в XVII - начале XVIII в. Диаметр знака - 42 мм (рис. 12).

В настоящее время вместе с возрождением традиционной российской государственной и территориальной символики большой интерес к созданию своих различительных геральдических знаков проявляют, в первую очередь, различные воинские подразделения, военные училища и институты, другие силовые структуры государства и субъектов Федерации. Можно только приветствовать это и пожелать им чаще обращаться к тому богатейшему знаковому наследию, которое оставила нам их предшественница – Русская армия. Сегодня мы затронули лишь малую часть этого наследия, касающуюся только старых полков; так или иначе связанных с Рязанской землей.

Литература:

Димперан Л.В. Рязанская энциклопедия. Статьи. – Рязань: Пресса, 2000.

Кузнецов А.А. Награды. – М.: Современник, 1998.

Летин С.А. Провинциальные гербы на знаках различия военного форменного костюма в XVIII веке // Сборник докладов «Геральдика». – СПб.: Государственный Эрмитаж, 2002.

Шевелева Е.Н. Нагрудные знаки Русской армии (каталог). – СПб.: Фарн, 1993.

Михаил Шелковенко

admin

admin

Утверждено

Утверждено

О проекте

О проекте