Коростелев В.А.

Не раз спорили ученые и просто местные жители, когда возник город и почему его назвали Скопин. Версий насчитывается до десятка, начиная от владения здесь землями князем М.В.Скопиным-Шуйским до проживания в местных краях секты скопцов, которая, как известно, действительно существовала в окрестных селах, до середины прошлого века.

Доподлинно известно, что на месте современного Скопина в начале 16-го века были только сторожевые посты - сторожи. В грамотах, московский князь Иван Васильевич в 1501 году, обращаясь к рязанскому князю Федору, княгине Огрофене и владыке Пратасью, в связи с направлением делегации в Крым, указывал, чтобы они «проводили гонцов до степи» В этих грамотах также сообщалось: «Августа 6 дня, отпустил князь велики к Менгли-Гирею царю, его человека Кутуша, а с ним послал ко царю грамотою своих татар… и как приедут на Резань и вы бы часа того послали своих людей, колко будет пригож, а велели бы есте их проводить до Верды до своих сторожов, чтобы им от наших людей от заполян лиха никоторого не было…»

худ. Иванов С.В. На сторожевой границе Московского государства.

Одна из таких сторож в какой-то период располагалась на возвышенном холме, на левом берегу Верды, 0.5 км юго-восточнее д. Красный городок, носившем в дозорных книгах название Скопинского городища, позже Лихаревского или просто городка. Городищем называли древнее поселение или укрепление и таковое действительно по археологическим раскопкам здесь существовало. К стороже выряжались ратные люди, как отмечено в межевой грамоте 1522 г. великого князя московского Василия Ивановича «через Вослебскою дорогу, что ездят ис Пронска к Вослебе». Они наблюдали за сакмой, то есть тропой, полевой дорогой, по которой, как правило, наезжали с дикого поля кочевники и в случае опасности сообщали в Пронск. Продолжительное противостояние с кочевниками не могло не отразиться на топонимике округи. Поселение рядом с татарской сакмой получило название Вослебово, от слова возле, вослебок (нижегородское) . От слова выряжаться, старославянского «върядити» ( Словарь древнерусского языка ХI-ХIVв.в., Т. V, М.,2001,с.131; Т.II, М.,1989,с.215), назвали реку Верду. Образованное от этого глагола существительное обозначалось как веряда. Поехать к месту, где велась разведка, в данном случае к реке – означало поехать на «веряду», то есть на службу, дозор. Быть у реки – значило находиться у веряды, (верьды) – Верды. Видимо, сначала название реки произносилось как Верьда. В словаре Владимира Даля приводятся, образованные от глагола «вырядить» существительные «выряд, выряда, вырядка».

Но почему городище, на котором стоял сторожевой пост, назвали скопинским? Может действительно от птицы скопы, «которая вила гнездо на исполинском дубе»? В летописях ХVII века немало природных объектов, в основном лесных полян, с названием скопинская, то есть расчищенных от леса и кустарника. Собственно слово и происходит от общеславянского корня «скопити» - сдирать и является однокоренным с названием птицы скопа, названной так, потому что ее верхняя часть головы, имеет светлый цвет и кажется как бы ободранной. Но в данном случае речь идет о дозоре, бывшем со времен Олега Рязанского и Дмитрия Донского. Наряжаемый в него стражник, наблюдавший в дозоре за противником, именовался как скопосъ, от греческого «скопео» – смотрю, наблюдаю. В Словаре русского языка ХI-ХVII вв. ( Москва, 1999г., с.235) приведены выписки из древнерусских документов, где скопосъ определен как «наблюдатель или страж».

В связи с этим уже не кажется однозначным утверждение о происхождении названия Скопинская поляна в описании Крапивенской засеки от древнерусского «скопити». Ведь здесь тоже были сторожи. Значит, существует вероятность их размещения вблизи этой поляны.

Слово скопосъ могло перекочевать в наш язык, как на ранних этапах развития славянских народов, так и из греческих духовных книг, которые появились на Руси ещё до принятия христианства. Принимая веру, священнослужители учились близкому по смыслу, но все же, другому языку, чтобы понимать слово Божие. От просвещенного духовенства заимствованные слова постепенно вошли в язык общения.

В нашем современном языке корень «скоп» в значении наблюдать остался не только в названии города Скопин, но и образованных в разное время сложных словах: микроскоп, телескоп, рентгеноскопия, эндоскопия. О первоначальном смысле названия города забыли столетия назад.Как забыли, что клир это «жребий», а литургия – «обязанность», пономарь – «сторож», ангел - «вестник». Не всякий вспомнит обозначение древнегреческих терминов трагедия – «козлиная песнь», комедия – «медвежьи праздники» или часто нами употребляемого слова герой – «святой».

Так или иначе, возвышенный холм древнего городища получил название Скопинского, позже от него назвали острожек. Нельзя исключать версии, что холм, где сейчас лежит город назывался Скопинским ещё раньше, чем возвышенность у д. Красный городок, просто известия об этом не дошли до нашего времени.

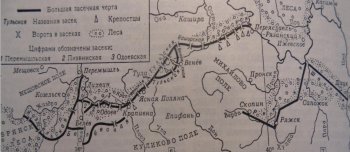

Когда возник Скопин ? К 1566 году из отдельных засек сформировалась Большая засечная черта, в ее состав вошла Ряжская, которую позднее замкнет с запада острожек Скопин.

Засечная черта Московского государства в ХVII в.

Однако по каким-то причинам острожек долго не строили. Владельцем cкопинской вотчины в это время был боярин Никита Романович Романов (Юрьев-Захарьин), который занимал высокие посты в государстве . Этому способствовала женитьба Ивана Грозного на его сестре Анастасии в 1547 году. Один из последних его постов - назначение в феврале 1574 года начальником над сторожевой и станичной службой, одной из важных отраслей государственного управления. При Никите Романовиче укрепления и в целом пограничная служба постоянно совершенствовалась, с 1586 г., по приговору Н. Р. Романова, линия укреплений выдвинулась в степь до рек Сосны и устья Воронежа, и решено было выстроить города Ливны и Воронеж.

Не смотря на то, что первое упоминание о Скопине находим лишь в платежных книгах 1595-1597 г.г.: «В Пехлецком же стану вотчиныя земли за боярином за Олександром да за ево братом за Василием Никитичи Романова городок Скопин на речке на Верде и всего городок да с.Вослеба , да 4 д[еревни] , да 2 починка да слободка; а сошнова списьима полсохи в живущем и пол-полчети сохи, а в пустее полсохи пол-чети сохи», можно не без оснований предположить о его строительстве Н. Р. Романовым где-то в период с 1574 по 1584 г.г. Кроме личной заинтересованности в строительстве острожка у него была в это время заинтересованность и родственная. Ряжск принадлежал царской фамилии и строительство скопинского острожка явилось бы усилением Ряжской засеки, очередным подтверждением преданности Ивану Грозному. Основатель Скопина Никита Романов умер в 1586 году, и вотчина перешла к его сыновьям Федору, Александру, Василию, Михаилу и Ивану.

В своей книге «Россия в ХVI столетии» академик М.Н.Тихомиров отмечал: «Что собой представлял Скопин в ХVI в., нам неизвестно, но в середине следующего века он еще сохранял все черты владельческого города. Он был снабжен артиллерией, которую обслуживали 29 пушкарей, гарнизон состоял из боярских стрельцов и боярских сторожевых казаков».

По переписной книге 1629/31 г.г. скопинская вотчина: «За боярином за Иваном Никитичем в вотчине в Ряском уезде Пехлецком стане острожок Скопин, да к тому острожку три села, село Вослеба, да село Келец, да село Вязовенка, да четыре деревни, Неделенка, деревня Чертовая, деревня Лопатино, деревня Новикова, да два починка селетца, Новокремлево да Журавинка, а на Скопине 5 церквей, да два места церковных…В острожке стрельцов, пушкарей и разсыльщиков 76 человек, да деловых людей тритцать два человека, да конюхов 9 человек, да в селе Келце служилых казаков 52 человека, обо ево на Скопине и в селе Келце служилых людей, стрельцов и казаков, и пушкарей, и разсыльщиков и конюхов и деловых людей 169 дворов, а людей в них тож. Да на Скопине, на посаде и в селах, и в деревнях крестьянских 275 дворов, а бобыльских 127 дворов…»

До середины ХVII века город выполнял свое предназначение - стоял стражем на пути кочевников к Рязани и Москве, постепенно превращаясь в центр сельскохозяйственного производства для нужд армии.

skala

skala

Утверждено

Утверждено

О проекте

О проекте