что снова начнёшь читать сказки.

К.С. Льюис.

Вы, кстати, в курсе кто такой Клайв Стейплз Льюис, чьи слова я вынес в эпиграф? Что? Нет? А зря…

Очень разносторонняя личность, надо сказать! Литератор, филолог, философ, богослов. Большой друг Толкина (да-да, того самого, который «Властелин колец» ). И дружба эта кардинально сказалась на судьбе Льюиса.

Во-первых, под влиянием Толкина Льюис вернулся в церковь, с которой порвал по молодости и по глупости в годы юношеского максимализма. А, во-вторых, Льюис сам начал писать.

А вот сейчас вам всё станет понятно. Перу Льюиса принадлежат среди прочего «Хроники Нарнии». Если даже вы книжек не читаете, то фильм этот, наверняка, видели (благо, сейчас по одному популярному развлекательному телеканалу его крутят с периодичностью раз в квартал).

Теперь поняли, о ком я?

О Льюисе на этом – всё! Дальше, если интересно – сами…

Речь же у нас пойдёт о том, что прав он, шельма, был, когда так тонко подметил влияние возраста на восприятие. Причём, это не только сказок касается. Почитайте «Анну Каренину» в 10-м классе, в рамках заданной на летние каникулы обязаловки по литературе, и после сорока, с парой разводов за плечами – как думаете, разница в ощущениях будет?

Льюиса, впрочем, «Анна Каренина» интересовала мало – его, как и меня, интересовали сказки. И независимо друг от друга – он раньше, я позже – мы пришли к одному и тому же выводу: сказки нужно перечитывать во взрослом возрасте.

Отношение к сказкам у взрослых совсем иное, чем у детей. Детей в сказках прельщает, прежде всего, сверхъестественный антураж – чудеса, волшебство, магия, участие потусторонних сил. Взрослый мозг, отягощённый собственным жизненным опытом и в чудеса категорически не верящий, все моменты, где присутствует чудо как таковое, склонен воспринимать критически-недоверчиво. Зато взрослые читатели больше внимания уделяют бытовым деталям и второстепенным персонажам.

В личку мне недавно пришло письмо, в котором один мой читатель, почему-то сгорая от смущения, поделился со мной своим маленьким (хотя, это как посмотреть) научным открытием. Читая внучке пушкинскую «Сказку о царе Салтане», он вдруг зациклился на информации, которую любой ребёнок пропустит мимо ушей.

Когда Салтан делает выбор в пользу девицы, сулящей ему сына, он ставит ей условие: «И роди богатыря мне к исходу сентября». Суть открытия моего корреспондента заключалась в том, что зачатие при таких вводных должно было произойти в январе, сразу по окончании рождественского поста.

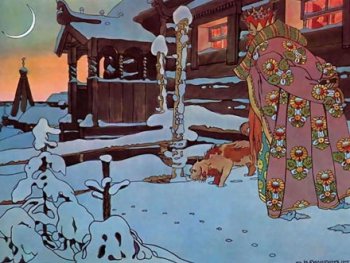

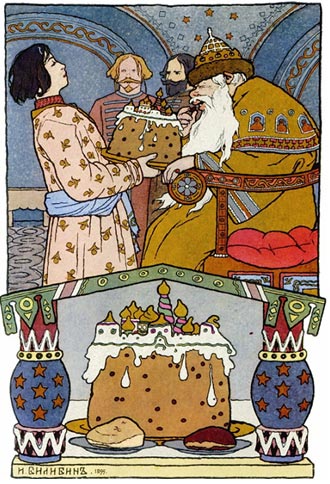

Снег и растущий месяц… будем считать, что так Билибин зашифровал на картине начало января.

А вот главная героиня «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях», напротив, рождена в сочельник, а зачата, следовательно, в марте-апреле. В Великий пост! А потому стоит ли удивляться, что её мать умирает в родах, а несчастная царевна полной ложной хлебает горькую участь третируемой сироты. Такова расплата за плотский грех в нескоромные дни. Andnothingelsematters!

Порыв моего собеседника передался и мне. Провёл я кое-какую статистику и выяснил, что чаще всего в моих исследованиях обращался я к сказке «Царевна-лягушка». И каждый раз это был детский взгляд! Меня привлекали лишь сакральные смыслы и игры высших сил. А простых, смертных персонажей я оставил практически без внимания.

Перечитаем!

Вспомните ли вы сейчас, с кого начинается сказка «Царевна-лягушка»? Кто первым упомянут там по тексту и чьи действия становятся спусковым крючком каскада последующих событий?

А начинается-то сказка с царя и его желания переженить сыновей!

«Царевну-лягушку» я обсосал вдоль и поперёк. Я разобрал до наночастиц Ивана, Бабу-Ягу, Кощея… даже лягушку… а царю-отцу не уделил ни полслова!

Решил я устранить несправедливость. Без большой, честно говоря, надежды выжать из этого образа что-нибудь ценное. Но, как всегда, оказалось, что мудрецы, сочинившие сказку, были куда умнее нас и даже во второстепенный персонаж умудрились втрамбовать такой объём информации, что анализ папы-царя вылился в полноценную статью. Глобально же, получается, что сказка «Царевна-лягушка» многогранна не только в основном контексте – её задний план далеко не бессловесная декорация, он имеет собственную смысловую нагрузку и, фактически, отдельную сюжетную линию.

Ну, что – готовы внимать? Тогда устраивайтесь поудобнее. Итак…

В старые годы у одного царя было три сына. Вот, когда сыновья стали на возрасте, царь собрал их и говорит:- Сынки, мои любезные, покуда я ещё не стар, мне охота бы вас женить, посмотреть на ваших деточек, на моих внучат.

А царь-то далеко не старик! Ему, вполне вероятно, что нет и сорока! Он и сам говорит, что «ещё не стар», да и элементарные расчёты это показывают.

У него три сына. Сыновья не тройняшки и даже двойни среди них нет – сказка настойчиво, в нескольких местах подчёркивает, что один из братьев старший, второй – средний, а третий – младший. Между тем, разница у них минимальная – все они уже «на возрасте», то есть достигли брачного периода, но ни один из них ещё не женат. Видимо, они родились с интервалом в год и тогда старшему сейчас лет 18-19, среднему около 17-ти, младшему – 15-16.

Да-да, наш Иван-царевич – ещё полный сосунок (оттого и жених из него впоследствии получается никакой). Это видно, хотя бы, по его реакции на возникающие перед ним трудности – первым делом, столкнувшись с какой-то проблемой, он начинает плакать. Второе, что он делает, после того, как поплакал – ложится спать.

Но, несмотря на то, что Иван представлен в начале сказки полным размазнёй, для наших предков 15 лет было уже серьёзным возрастом – в это время славянский подросток впервые брался в поход. Конечно, не на передний край, а во вспомогательные войска, но тем не менее это считалось экзаменом на вступление в сообщество взрослых мужчин-воинов. Только после этой инициации недоросль получал право жениться.

Затягивать с реализацией этого права тоже весьма не поощрялось. Уже сам эпитет для обозначения неженатого мужчины – холостой – значил выхолощенный, кастрированный и должен был наводить на мысли о некоей неполноценности его носителя. Поэтому и старший брат Ивана, скорее всего, не был зрелым бородатым мужем и лишь подходил к своему двадцатилетнему рубежу и первому пушку над верхней губой.

Но тогда получается, что самому царю на время действия сказки было лет 35-40 (причём, в сторону тридцати пяти я склоняюсь куда больше, чем в сторону сорока).

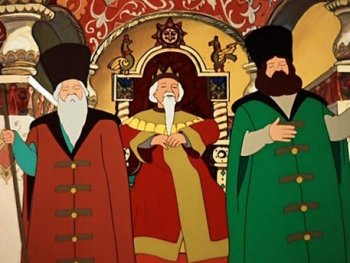

Советские мультипликаторы очень сильно переборщили, изобразив нашего героя седовласым старцем.

Да, он моложе был меня нынешнего! И уже вдовец!

Увы, и это тоже читается в сказке. Царская жена, мать царевичей не упомянута в ней нигде и никак. Понимаю, что это довольно шаткий аргумент, но есть и более весомые доказательства. Когда сыновья женятся, царь лично устраивает испытания их жёнам. А это не его дело. Не царское и, вообще, не мужское. Экзамен на профпригодность снох должна была принимать свекровь. Это тоже своего рода был обряд. Причём, исключительно женский. И если царь полез в бабские дела, значит, кроме него провести его было некому, хозяйки у него в доме не было!

Более того, среди царских испытаний невесткам присутствует «кулинарный поединок» в виде выпекания хлеба. При живой жене царь дать такого задания просто не мог. Женские обязанности в семье были строго разграничены. Этот регламент зафиксировала пословица: «На свекрови – стол, на снохе – двор». То есть, жёны сыновей у наших предков до готовки пищи просто не допускались. В их обязанности входили стирка и уборка. А еду готовила старшая женщина в семье – мать или жена хозяина. И это тоже было сакральное действо с собственными ритуальными предписаниями (например, на всём протяжении процесса от разжигания печи до мытья посуды нельзя было находиться с непокрытой головой).

Впереди будут ещё доказательства, а пока и перечисленного, думаю, довольно, чтобы понять, что царь был вдовцом.

Отчего и когда умерла его жена остаётся только гадать. Возможно, это случилось недавно и её доконали ревматизм и малярия, свирепствующие в том городе, где они жили. Возможно, наоборот, преставилась она лет пятнадцать тому назад, когда юный царицын организм не вынес трёх беременностей подряд. В пользу первой версии говорит то, что царь повторно не женился – выходит, что просто не успел. В пользу второй, что после Ивана детей у него не было.

Хотя тут неясен и ещё один момент – а почему у царя была всего одна жена? Он, ведь, был язычником! В одном из устных вариантов сказки православный сказитель особо почеркнул, описывая свадьбу царевичей, что венчались они «по ихнему обряду».

Не знаю понравится вам моё домысливание или нет, но для себя я выстроил такую схему. Царь, хоть и был язычником, но язычником моногамным. И к тому же, видимо, от всего сердца искренне любил свою супругу. А она, надорвавшись после третьих родов, детей иметь уже не могла, да и, в целом, здоровьем не блистала. Добил её гнилой климат того места, где проживала супружеская чета. И было ей… было ей года на два-на три меньше, чем царю; максимум – 36.

Но грустные мотивы на этом не кончаются. Царь и сам смертельно болен!

Ничто в его поведении вас не настораживает? – Он спешит! Он спешит так, что готов устроить три свадьбы в один день! Только бы успеть обженить сыновей! Так спешить можно лишь в одном случае – предчувствуя скорый конец…

Подхлёстывает царя не гипотетическое желание «посмотреть на ваших деточек, на моих внучат», а куда более прагматичный интерес.

Мы уже отметили, что к холостякам наши предки относились довольно пренебрежительно, если не сказать уничижительно. Как к неполноценным. Помимо общественного порицания, неженатый мужчина сталкивался с рядом ограничений. Например, не мог стать полноправным вождём. Логика в этом была простая и убийственная, как автомат Калашникова: куда ему править племенем или страной, если он даже не способен создать семью – попробуй-ка сначала женой покомандовать, а потом предъявляй амбиции на что-то большее.

Сказочный царь действует крайне грамотно с точки зрения древнерусской юриспруденции. Женя сыновей, он тем самым гарантирует их право претендовать на престол (ещё раз подчёркиваю – не вступить, а только претендовать). Он оставляет их полноценными не только физическими, но и юридическими лицами.Затягивать этот процесс у него нет времени, поэтому дальше следует форсированный выбор невест. Осуществляется он так:

Сыновья отцу отвечают:- Так что ж, батюшка, благослови. На ком тебе желательно нас женить?

- Вот что, сынки, возьмите по стреле, выходите в чистое поле и стреляйте: куда стрелы упадут, там и судьба ваша.

Сыновья поклонились отцу, взяли по стреле, вышли в чистое поле, натянули луки и выстрелили.

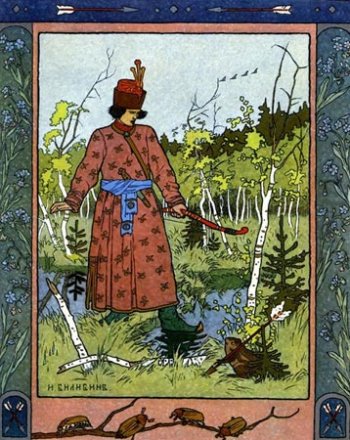

Казалось бы… но именно этот эпизод сдвигает датировку сказки на тысячелетия. Перед нами даже не славянский, а арийский обряд посвящения в мужчины. Мальчик становился воином в тот день, когда оказывался способен натянуть отцовский лук. Делалось это, как правило, прилюдно, на перекрёстке дорог, на площади или на иной подходящей площадке (представляю себе, как горд был отец, если сын с задачей справлялся).

Из-за форс-мажора обряд посвящения в мужчины и обряд выбора невесты пришлось проводить в один день.

Была у этого обряда и противоположная сторона. Воин уходил на покой тогда, когда не мог больше совладать с тетивой. По одной из версий, Геракл, не сумев натянуть лук, понял, что с карьерой пора завязывать и пошёл на самосожжение, чтобы остаться в памяти потомков не дряхлой развалиной, а величайшим из героев.

Результаты этой лотереи со стрельбой раскладываются так:

У старшего сына стрела упала на боярский двор, подняла стрелу боярская дочь. У среднего сына упала стрела на широкий купеческий двор, подняла её купеческая дочь.А у младшего сына, Ивана-царевича, стрела поднялась и улетела сам не знает куда. Вот он шёл, шёл, дошёл до болота, видит – сидит лягушка, подхватила его стрелу. Иван-царевич говорит ей:

- Лягушка, лягушка, отдай мою стрелу. А лягушка ему отвечает:

- Возьми меня замуж!

- Что ты, как я возьму себе в жёны лягушку?

- Бери, знать, судьба твоя такая.

Закручинился Иван-царевич. Делать нечего, взял лягушку, принёс домой. Царь сыграл три свадьбы: старшего сына женил на боярской дочери, среднего – на купеческой, а несчастного Ивана-царевича – на лягушке.

Начнём с того, что… Во-первых, было лето. Температура воды была не ниже плюс десяти по Цельсию и лягушки резвились на поверхности, а не ушли от холода в глубину. А, во-вторых, далеко идти до болота Ивану не пришлось. Максимум метров двести пятьдесят. Это средняя дальность полёта стрелы, пущенной из русского лука – 117,92 сажени. А поскольку стрелял Иван по навесной траектории – «стрела поднялась и улетела» – то и того меньше.

Райончик– так себе…

Помните, чуть выше я говорил, что в месте, где живут наши герои, нездоровый климат, малярия и ревматизм? Ну, а чего ещё ждать от города, стоящего на болоте? Влажность, испарения, комары да мошкара… Потому, наверно, его обитатели и мрут в столь молодом возрасте…

А может сводит их в преждевременные могилы постоянный страх. Вот скажите, будет ли пассионарное, воинственное племя строить себе жилища на болоте? Наверняка – нет. Пассионарии найдут себе и более здоровую территорию, и способ отжать её у аборигенов. А забиваться в болота – удел тех, кто не способен отвоевать и удержать экологическую нишу поприличнее.

На столь скудной кормовой базе размножаться и не с чего, да и некуда. Поэтому племя, которым правит папа-царь не только зашугано, но и малочисленно. И авторитетом у соседей не пользуется. А из-за шатких позиций на внешней арене, царским сынкам приходится брать в жёны не заморских принцесс, а выбирать неровню из скудных домашних заготовок. Старшим-то хотя бы самки гомо сапиенсов достались, а младшему…

Вот ещё одна странность папиного поведения: понятно, что он спешит женить сыновей (теперь даже понятно почему), но всему, ведь, есть предел! Нельзя же так портить сыну судьбу, венчать его с лягушкой! Пусть даже с говорящей…

Но папаша суров и непреклонен: нашла стрелу – значит, будет женой! Видимо, и тут скрыта какая-то непонятная сегодняшнему читателю подоплёка.

Начать придётся издалека… Я, в общем-то, уже устал в каждой своей статье на тематику наследия предков, повторять аксиому об их представлении о мироустройстве, но никуда не денешься…

Славяно-языческая Вселенная была трёхуровневой: Верхний Мир (Правь) – мир богов и присоединившихся к ним предков; Средний Мир (Явь) – наш мир, и, наконец, Нижний Мир (Навь) – мир демонических сил и нечистых мертвецов (навья). Причём, наш Мир, самый маленький и примитивный, по этой схеме, являет собой лишь точку соприкосновения Верхнего и Нижнего Миров; поле их непрекращающейся битвы, которая коловращает Вселенную.

Как Верхний, так и Нижний Мир имеют в нашем Мире свои «представительства». Наиболее зримым и обширным локусом, где в наш Мир прорывается Навь, являются болота. Это не просто гиблое место – это место, где не действуют законы Мира людей: почва дрожит под ногой и не держит веса человека, растительность хилая и уродливая, вода не пригодна для питья, а живность не представляет промысловой ценности…

Единственное, на что болото плодовито– на нечисть. Пословицы свидетельствуют: было бы болото, а черти будут; болото без чёрта не обойдётся; не ходи при болоте – чёрт уши обколотит; в тихом болоте (омуте) черти водятся…

В плане потенциальной опасности обитающие на болоте сущности запросто могли дать фору сухопутному навью. Даже леший, когда хотел наверняка погубить не потрафившего ему пешехода, сбивал его с пути и заводил непременно в болото, перепоручая расправу с ним болотным чертям. Чтоб вернее было и мучительнее.

Соответствующее было к болотам и отношение. В болото выбрасывали «нечистые» предметы (старые веники, вещи покойников, мусор, накопившийся в доме за Святки). Туда же относили и выливали воду, которой обмывали умерших. В некоторых регионах на болотах хоронили самоубийц.

И вот из болота приносит Иван «подарочек» своему отцу. Это вестник из Нави! Более чёткого подтверждения приближающейся смерти и представить трудно. Боги подтвердили приговор царю – он умирает. У него больше нет ни времени, ни выбора. Поэтому, он женит Ивана на пришелице с того света и сразу после свадьбы начинает готовится к собственным похоронам:

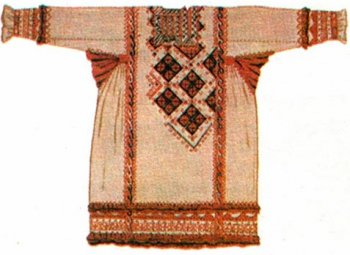

Вот царь позвал сыновей:- Хочу посмотреть, которая из ваших жён лучшая рукодельница. Пускай сошьют мне к завтрему по рубашке.

Сыновья поклонились отцу и пошли.

Иван-царевич приходит домой, сел и голову повесил. Лягушка, по полу скачет, спрашивает его:

- Что, Иван-царевич, голову повесил? Или горе какое?

- Батюшка, велел тебе к завтрему рубашку сшить. Лягушка отвечает:

- Не тужи, Иван-царевич, ложись лучше спать, утро вечера мудренее.

Иван-царевич лег спать, а лягушка, прыгнула на крыльцо, сбросила с себя лягушечью кожу и обернулась Василисой Премудрой, такой красавицей, что и в сказке, не расскажешь.

Василиса Премудрая ударила в ладоши и крикнула:

- Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь! Сшейте мне к утру такую рубашку, какую видела я у моего родного батюшки.

Иван-царевич утром проснулся, лягушка, опять по полу скачет, а уж рубашка лежит на столе, завернута в полотенце. Обрадовался Иван-царевич, взял рубашку, понес к отцу. Царь в это время принимал дары от больших сыновей. Старший сын развернул рубашку, царь принял её и сказал:

- Эту рубашку, в чёрной избе носить. Средний сын развернул рубашку, царь сказал:

- В ней только, в баню ходить.

Иван-царевич развернул рубашку, изукрашенную златом-серебром, хитрыми узорами. Царь только взглянул:

-Ну, вот это рубашка - в праздник её надевать.

О, это далеко не банальная проверка портняжных способностей невесток. Царю, действительно, нужна рубашка. Причём, не рядовая, не повседневная, не для чёрной избы и не для бани. Ему нужна именно та рубашка, в которой он будет лежать в гробу. Или, с учётом его язычества, на погребальной краде.

Невеста должна была пошить рубаху жениху задолго до свадьбы и преподнести в день венчания; в ней же муж должен был и в гроб лечь.

Сшить такую рубашку ему, в идеале, должна была бы жена, но жены у него нет. Поэтому и приходится от безысходности доверять столь ответственное дело снохам. Побеждает в соревновании та, которая точно знает ритуальный характер этой одежды и её конечное назначение:

Пошли братья по домам – те двое – и судят между собой:- Нет, видно, мы напрасно смеялись над женой Ивана-царевича: она не лягушка, а какая-нибудь хитра [т.е. ведьма, колдунья]…

После того, как решился вопрос кто будет царя обмывать и обряжать, встаёт следующий обязательный вопрос – кто будет ответственным за поминальную тризну. Поэтому-то царь и устраивает «кулинарный поединок»:

Царь опять позвал сыновей:- Пускай ваши жёны испекут мне к завтрему хлеб. Хочу узнать, которая лучше стряпает.

Иван-царевич голову повесил, пришёл домой. Лягушка, его спрашивает:

- Что закручинился? Он отвечает:

- Надо к завтрему испечь царю хлеб.

- Не тужи, Иван-царевич, лучше ложись спать, утро вечера мудренее.

А те невестки, сперва-то смеялись над лягушкой, а теперь послали одну бабушку-задворенку, посмотреть, как лягушка будет печь хлеб.

Лягушка хитра, она это смекнула. Замесила квашню; печь сверху разломала да прямо туда, в дыру, всю квашню и опрокинула. Бабушка-задворенка прибежала к царским невесткам; все рассказала, и те так же стали делать.

А лягушка прыгнула на крыльцо, обернулась Василисой Премудрой, ударила в ладоши:

- Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь! Испеките мне к утру мягкий белый хлеб, какой я у моего родного батюшки ела.

Иван-царевич утром проснулся, а уж на столе лежит хлеб, изукрашен разными хитростями: по бокам узоры печатные, сверху города с заставами.

Иван-царевич обрадовался, завернул хлеб в ширинку, понес к отцу. А царь в то время принимал хлебы от больших сыновей. Их жены-то поспускали тесто в печь, как им бабушка-задворенка сказала, и вышла у них одна горелая грязь. Царь принял хлеб от старшего сына, посмотрел и отослал в людскую. Принял от среднего сына и туда же отослал. А как подал Иван-царевич, царь сказал:

- Вот это хлеб, только, в праздник его есть.

Про это испытание мы уже говорили – невестки не должны были касаться приготовления пищи вообще никак. Но из-за того, что старшей женщины над ними нет, царь вынужден выбрать ту, которая в ближайшей перспективе будет готовить ему поминки, а в долгосрочной – займёт почётное место стряпухи. Этот её статус, кстати, потянет за собой вверх и внутрисемейный рейтинг её мужа. Даже, если он младший из братьев. Муж и жена – одна сатана…

Сумела каравай состряпать – значит, сумеет и ржаных пирожков напечь на поминки…

Когда наиболее животрепещущие вопросы предстоящего прощания решены, царь устраивает беспричинный пир. Внешнего мотива у этого пира вроде бы как нет, но и он является экзаменом для царских сыновей и их жён. Этот пир – репетиция погребального застолья; на нём предстоит выбрать будущего распорядителя похорон (а по традиции, сохранившейся даже в советские времена, председатель похоронной комиссии, как правило, становился преемником ушедшего вождя):

И приказал царь трем своим сыновьям, чтобы завтра явились к нему на пир вместе с жёнами.Опять воротился Иван-царевич домой невесел, ниже плеч голову повесил. Лягушка, по полу скачет:

- Ква, ква, Иван-царевич, что закручинился? Или услыхал от батюшки слово неприветливое?

- Лягушка, лягушка, как мне не горевать! Батюшка наказал, чтобы я пришёл с тобой на пир, а как я тебя людям покажу?

Лягушка отвечает:

- Не тужи, Иван-царевич, иди на пир один, а я вслед за тобой буду. Как услышишь стук да гром, не пугайся. Спросят тебя, скажи: «Это моя лягушонка, в коробчонке едет».

Иван-царевич и пошёл один. Вот старшие братья приехали с жёнами, разодетыми, разубранными, нарумяненными, насурьмленными. Стоят да над Иваном-царевичем смеются:

- Что же ты без жены пришёл? Хоть бы в платочке её принес. Где ты такую красавицу выискал? Чай, все болота исходил.

Царь с сыновьями, с невестками, с гостями сели за столы дубовые, за скатерти браные – пировать. Вдруг поднялся стук да гром, весь дворец затрёсся. Гости напугались, повскакали с мест, а Иван-царевич говорит:

- Не бойтесь, честные гости: это моя лягушонка, в коробчонке приехала.

Подлетела к царскому крыльцу золоченая карета о шести белых лошадях, и выходит оттуда Василиса Премудрая: на лазоревом платье – частые звезды, на голове – месяц ясный, такая красавица – ни вздумать, ни взгадать, только, в сказке сказать. Берёт она Ивана-царевича за руку и ведёт за столы дубовые, за скатерти браные.

Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса Премудрая испила из стакана да последки себе за левый рукав вылила. Закусила лебедем да косточки, за правый рукав бросила.

Жёны больших-то царевичей увидали её хитрости и давай то же делать.

Попили, поели, настал черед плясать. Василиса Премудрая подхватила Ивана-царевича и пошла. Уж она плясала, плясала, вертелась, вертелась – всем на диво. Махнула левым рукавом – вдруг сделалось озеро, махнула правым рукавом – поплыли по озеру белые лебеди. Царь и гости диву дались.

А старшие невестки пошли плясать: махнули рукавом – только гостей забрызгали, махнули другим – только кости разлетелись, одна кость царю в глаз попала. Царь рассердился и прогнал обеих невесток.

На пиру жена младшего царевича не только показывает свою истинную внешность, но и своё истинное содержание. Сначала она убивает всех наповал своей неземной красотой и богатством наряда, а потом насылает на присутствующих морок в виде озера с лебедями. Это знак царю. И знак крайне для него добрый!

Лебеди – личные птицы Сварога, верховного божества славяно-языческого пантеона. Это те самые гуси-лебеди, которым посвящена одноимённая сказка, являющаяся, как мы выяснили в статье «Птичьи дары-2»,отечественным эквивалентом «Книги мёртвых», путеводителем по языческой Вселенной и инструкцией о поведении на каждом её уровне.

Гуси-лебеди гнездятся на самом верхнем уровне Верхнего Мира, в райском саду Ирии. Там же вместе с богами пребывают души детей, которым ещё только предстоит родиться, и души умерших предков, заслуживших блаженство пребывать в обители богов праведной жизнью в нашем Мире. Сварог привлекает лебедей (как, впрочем, и других перелётных птиц) к транспортировке душ на землю и обратно.

Пернатая логистическая система работает не избирательно и ей безразлично в какую сторону нести душу; поэтому до сих пор птичка, залетевшая в дом, считается крайне недоброй приметой – она явилась, чтобы кого-то забрать.

Именно этих лебедей и показывает Василиса царю на его последнем пиру. Их прислал Сварог за душой царя. И в последние дни его земного пути ему даётся откровение, что по оставлении этого Мира пойдёт он не в тёмную Навь, а в светлый Ирий. Это лучшая новость, которую в своей жизни может услышать славянин-язычник!

Трюк с озером и лебедями предназначался исключительно царю – остальные гости подивились на морок, но не поняли его смысла.

Что было дальше – вы знаете. Иван-царевич, опьянённый перспективой секса не со склизким земноводным, а с живой, теплокровной женщиной, убегает с гулянкии сжигает лягушачью кожу. Вернувшаяся домой Василиса, превращается в серую кукушку (славянский символ неприкаянной души) и улетает в Тридесятое царство. Дальше следуют мытарства Ивана к Бабе-Яге, потом к заветному дубу, добывание иглы с кощеевой смертью… happy-end.

Царь-отец в сказке больше не упоминается… но это лишь доказывает, что к моменту возвращения Ивана и Василисы домой, его уже в живых не было…

Орлов Владимир.

Хайрат

Хайрат

Утверждено

Утверждено

О проекте

О проекте

Комментарии

Прошла неделя, как я позволил себе прокомментировать ваш взгляд на этимологию Кального и некоторых иных однокоренных слов. В течение этого времени я так и не узнал, стал мой комментарий объектом вашего внимания или нет.

Просматривая другие ваши публикации, я ещё раз убедился в высоком уровне проделанной вами работы. И именно из уважения к ней хочу обратить ваше внимание на одно противоречие, которое не было мною замечено 8. 10. 2016 при обсуждении статьи в ЖЖ нашего общего знакомого.

О, это далеко не банальная проверка портняжных способностей невесток. Царю, действительно, нужна рубашка. Причём, не рядовая, не повседневная, не для чёрной избы и не для бани. Ему нужна именно та рубашка, в которой он будет лежать в гробу. Или, с учётом его язычества, на погребальной краде.Невеста должна была пошить рубаху жениху задолго до свадьбы и преподнести в день венчания; в ней же муж должен был и в гроб лечь.

Сшить такую рубашку ему, в идеале, должна была бы жена, но жены у него нет. Поэтому и приходится от безысходности доверять столь ответственное дело снохам.

Тут допущено явное противоречие в предложениях, идущих друг за другом. Вы пишете о пошиве рубашки как прерогативе невесты, и в следующем предложении наделяете этой почётной обязанностью царскую жену. Так или иначе, выходит, что в окружении самого царя или, возможно, наследника престола был проигнорирован столь значимый обряд. Правда, про запас можно оставить версию, что рубашка была сшита, но по каким-то причинам была утеряна. Но нам об этом ничего не известно. А на нет и суда нет.

рубашка была сшита, но по каким-то причинам была утеряна

В контексте первоисточника это главная версия. Тут можно (если бы это было принципиально) погадать только на то, каким образом она была утрачена. Версий - полный веер: от изрублена в стычке с врагами до царь банально располнел (Вы, подозреваю, тоже не влезете уже в те штаны, в которых с женой расписывались!). Далее - предоставляю возможность потренироваться в домысливании Вам, я на это время тратить не собираюсь...

PS И не забудьте, что у славян подобная рубаха участвовала в массе иных ритуальных действ. Например, в неё повитухи должны были принять новорожденного сына (дабы унаследовал от отца силу). Т.е. минимум три раза рубаха нашего героя участвовала в родах!